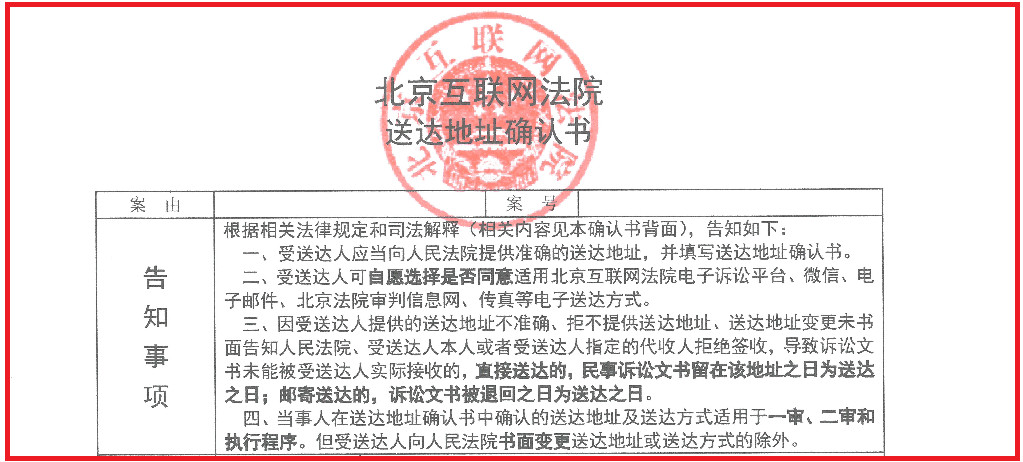

最近有客户收到北京互联网法院送达的起诉状,某报社以客户在微信公众号上转载的文章侵犯其网络传播权与获得报酬权为由,要求客户支付经济损失合计近万元。

最近有客户收到北京互联网法院送达的起诉状,某报社以客户在微信公众号上转载的文章侵犯其网络传播权与获得报酬权为由,要求客户支付经济损失合计近万元。

客户满腹委屈。这篇文章也是从其他平台上转载而来,且在转载过程中客户针对其中部分内容进行了修改,况且,也没有标明是客户原创,就这样也会涉及侵权吗?

在确定该行为是否形成侵权之前,我们先来了解一下著作权包含哪些内容:

根据《著作权法》第十条:著作权包括下列人身权和财产权:

(一)发表权,即决定作品是否公之于众的权利;

(二)署名权,即表明作者身份,在作品上署名的权利;

(三)修改权,即修改或者授权他人修改作品的权利;

(四)保护作品完整权,即保护作品不受歪曲、篡改的权利;

(五)复制权,即以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻录、翻拍等方式将作品制作一份或者多份的权利;

(六)发行权,即以出售或者赠与方式向公众提供作品的原件或者复制件的权利;

(七)出租权,即有偿许可他人临时使用电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、计算机软件的权利,计算机软件不是出租的主要标的的除外;

(八)展览权,即公开陈列美术作品、摄影作品的原件或者复制件的权利;

(九)表演权,即公开表演作品,以及用各种手段公开播送作品的表演的权利;

(十)放映权,即通过放映机、幻灯机等技术设备公开再现美术、摄影、电影和以类似摄制电影的方法创作的作品等的权利;

(十一)广播权,即以无线方式公开广播或者传播作品,以有线传播或者转播的方式向公众传播广播的作品,以及通过扩音器或者其他传送符号、声音、图像的类似工具向公众传播广播的作品的权利;

(十二)信息网络传播权,即以有线或者无线方式向公众提供作品,使公众可以在其个人选定的时间和地点获得作品的权利;

(十三)摄制权,即以摄制电影或者以类似摄制电影的方法将作品固定在载体上的权利;

(十四)改编权,即改变作品,创作出具有独创性的新作品的权利;

(十五)翻译权,即将作品从一种语言文字转换成另一种语言文字的权利;

(十六)汇编权,即将作品或者作品的片段通过选择或者编排,汇集成新作品的权利;

(十七)应当由著作权人享有的其他权利。

著作权人可以许可他人行使前款第(五)项至第(十七)项规定的权利,并依照约定或者本法有关规定获得报酬。

著作权人可以全部或者部分转让本条第一款第(五)项至第(十七)项规定的权利,并依照约定或者本法有关规定获得报酬。

纵观企业在微信公众号中使用的文章,无外乎以下几种情形:

1、转载他人文章,有明确标注来源和作者姓名;

2、转载他人文章,但未标明出处及作者姓名;

3、引用他人作品的部分甚至全部内容,并标明为自己原创作品。

对比著作权的法定十七项权利及因此获得报酬的权利,我们可以明显看到:

1、转载他人文章,虽有明确标注来源,但因并非作者本人授权,属于侵犯了著作权人的信息网络传播权,和获得报酬的权利。

2、转载他人文章,但未标明出处及作者姓名,属于侵犯了著作权人的署名权、信息网络传播权,和获得报酬的权利。

3、引用他人作品的部分甚至全部内容,并标明为自己原创作品。这是几种情形中最为恶劣的一种,也是我们常说的“剽窃”行为,侵犯了著作权人的署名权、修改权、保护作品完整权、信息网络传播权,和获得报酬的权利。

为什么这里会强调侵犯著作权人“获得报酬的权利”?

众所周知,与出于欣赏、兴趣、学习、研究等非营利性目的(且不因此招揽广告商)个人微信公众号不同,企业微信公众号在某种程度上,扮演了对外展示窗口的角色,其发表的内容,通常都包含企业动态、产品或服务介绍、或通过其他专业内容让阅读者相信企业有能力从事某项业务,招揽阅读者对企业产生兴趣,从而产生交易的可能。这种出于营利为出发点的文章使用,我们可以认为其侵犯了著作权人获得报酬的权利。

“1人创作,99人抄袭”、“好文章不问出处”,俨然已成为当下微信公众号发布的潜规则。一些热点文章被改头换面之后,只要会复制会粘贴,就可轻易发表为自己博取众赞,获得流量。

对于著作权人来说,维权虽然不易,但毕竟有人已经开始行动起来,民间更有专门协助著作权人查询、比对文章内容,与侵权人联络求偿等事宜的中介机构出现。因此,对于众多以转载文章为主的企业微信公众号来说,为防止落入侵权认定,建议可从如下着手:

1、保持对原创的敬畏之心。原创文章恰恰彰显了企业的规范与总结能力,以及企业对于规则的遵守,相信会更加获得阅读者的尊重;

2、转载时事先联系该微信公众号的管理员,申请开通转载白名单,获得对方同意;

3、转载时务必写明来源及作者。微信文章内容因其目的不同,原著作权人的心态也就各异。有些文章作者基于提升知名度及拓展传播范围等需要,对于能够载明出处及作者姓名的转载,反而乐观其成也不一定。企业务必要学会判断被转载文章的属性,与自身业务的关联性,及与著作权人是否存在业务的冲突,或业务的合作等可能。被诉诸侵权行为的,往往是存在业务冲突或业务合作机会的著作权人,前者是为了压制对其文章的借用,后者却往往为了因此建立业务关系。