2023年9月7日,南方网、财联社等媒体,纷纷报道了关于“深圳向港澳居民放开商用物业、商务公寓购买限制”的新闻。虽目前并未见到正式文件下发,但从新闻内容及我们向相关部门的核实结果来看,在各地纷纷松绑房地产市场限购的当下,事实已定。

值得注意的是,深圳本次开放仅针对香港与澳门居民,并不包含台湾居民及外籍人士。

商业存在原则限购非住宅

在深圳本次向港澳居民放松非住宅限购之前,国内对于包含港澳台居民在内的境外人士购房限制,始于住建房[2006]171号《关于规范房地产市场外资准入和管理的意见》,规定“境外机构和个人在境内投资购买非自用房地产,应当遵循商业存在的原则,按照外商投资房地产的有关规定,申请设立外商投资企业。”“境外机构在境内设立的分支、代表机构(经批准从事经营房地产业的企业除外)和在境内工作、学习时间超过一年的境外个人可以购买符合实际需要的自用、自住商品房,不得购买非自用、非自住商品房。”

2010年11月4日,住房和城乡建设部、国家外汇管理局发布建房[2010]186号《关于进一步规范境外机构和个人购房管理的通知》,第一条规定:“境外个人在境内只能购买一套用于自住的住房。在境内设立分支、代表机构的境外机构只能在注册城市购买所需的非住宅房屋。”并要求在办理购房合同备案及登记时,应当查验分支、代表机构的注册证明,及“境外机构所购房屋是实际办公所需的书面承诺。”

如果用一句话概况上述政策规定,那就是:境外个人不可以直接购买非住宅,只能先在房屋所在地设立公司或代表处即符合所谓“商业存在”原则之后,才能进行购买。至于如何判断所购房屋是“实际办公所需”,只能见仁见智,看各自的聪明智慧了。

事实上,从实务操作层面来看,房屋登记部门对于境外机构或个人设立的企业所购房屋是否属于自用,是否为实际办公所需,缺乏有效的判断及管制措施,也因此导致这种限购政策,某种程度仅沦为一种形式上的限制。

个人与公司持有非住宅的税负差异

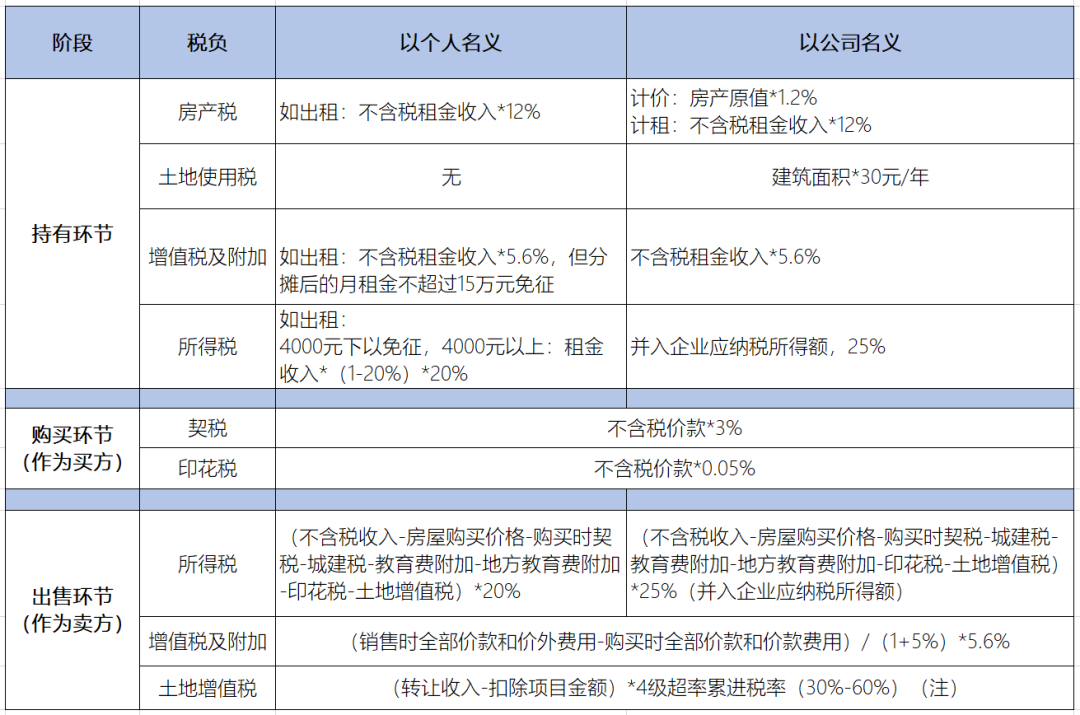

基于上述限制性规定,对于很多境外投资者来说,以公司名义持有境内非住宅不动产,某种程度上属于无奈的选择。毕竟,与个人名义持有非住宅相较而言,公司涉及的税负相对要高一些,具体比较可参考下表(以上海为例,点击图表可放大阅读):

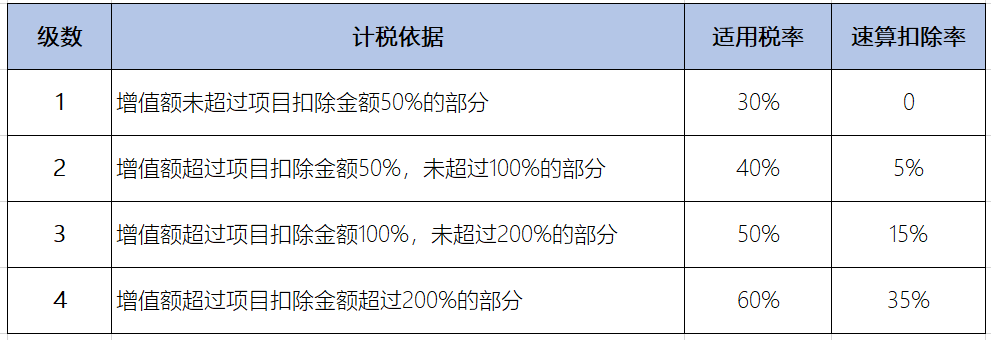

注:土地增值税税率表

从上述比较可以看到:

-

作为非住宅的购买方:公司与个人缴纳的税负相同,都只是涉及契税及印花税;

-

在持有非住宅不动产期间:个人无需缴纳土地使用税,公司需缴纳。两者所得税率也不相同。

-

在转让非住宅时:均需缴纳增值税与土地增值税,但所得税率不同。

政策放开后,是否需将公司名下非住宅转让给个人持有?

深圳非住宅向港澳居民松绑的消息一出,即有客户前来询问是否需将原以公司名义登记的不动产,转为个人持有?

这类问题向来无法给出标准答案,关键取决于当事人本身对于物业的规划。

如果打算长期持有,且以出租为目的,并希望收益归于个人名下,当然可以转为个人名义持有。毕竟,维持公司运转还需要支付账务处理等日常开支。不过,也需要考量公司向个人转让不动产时可能产生的资金压力与税负成本:第一要有资金进行兜转否则公司账面会存在应收账款;第二,当下不动产价格与当年购入时的价格毕竟存在差异且很大程度上以涨价居多,控制交易税负也成为很大的课题。

如果物业较多,涨幅较大,且未来可能进行转让,建议可先维持公司名义继续持有。因公司名下的不动产在交易方式上相对更加灵活,除直接进行房产过户以外,还可采取股权转让的方式进行交易,除了可直接在境外收购股权转让价款以外,更因境外机构股转所得税率仅为10%而受到交易双方的青睐。但值得注意的是,对于那些以持有境内非住宅为目的,设立后除租金收入以外并无其他主业收入的“商业存在”机构来说,要警惕被税务机关以股权转让之名行土地房屋转让之实进行实质认定的可能。

链接阅读:

原文始发于微信公众号(贝斯哲):港澳居民可直接以个人名义购买深圳商用物业、商务公寓了丨贝斯哲