声名显赫的高等法院法官Fiona,一生都在忙着处理法律事务,冷落了丈夫,丈夫多次想与其亲密均被拒绝,两人因此发生争执,感情上出现了裂缝。而一项棘手的案件又摆在她面前:是否应该强迫一位未满18岁、拒绝接受输血治疗的白血病患者Adam活下去。

Adam跟家人一样信仰着上帝(虽然我觉得很可能是被家人时常洗脑的结果)。圣经上说血液乃是一个生命,不可亵渎,假如接受了他人的血液将会被污染被玷污圣洁,所以一家人都反对输血。法庭审理僵持不下,一方主张要依循法律,未成年应该接受治疗,年轻的生命不应被任性剥夺;而另一方则主张不接受治疗此乃Adam本人的真实意思表示,已经快满18周岁且能独立思考,应该尊重其本人的意志。

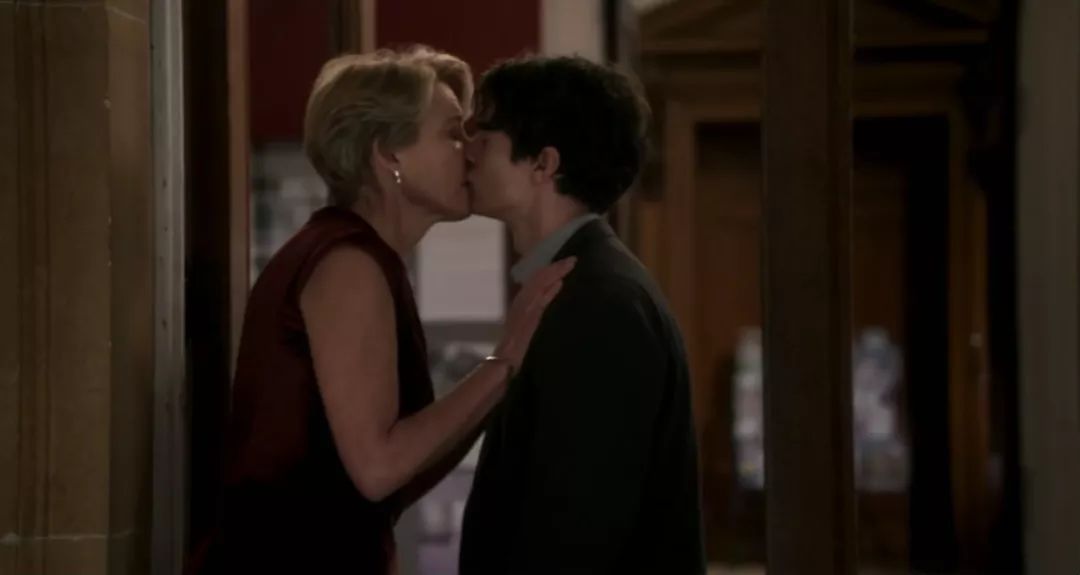

于是Fiona决定亲自去看望Adam,了解其意思。Fiona深深为这个幽默活泼的少年感动,少年也被Fiona的魅力所深深吸引。Fiona最后判决少年应输血治疗,少年接受了,活了下来。然而,少年康复后不再信奉上帝,他自己也很迷茫该信什么。具有浪漫因子的他读了很多诗,还有很多问题想与Fiona探讨。但Fiona均冷淡拒绝。之后Adam绝望,病情复发拒绝输血并最终选择了死亡。

这是一部耐人寻味的电影,短短105分钟勾勒了“法理情”中一段感人又复杂的故事。除原著改编所带来的限制之外,电影体现的是更加深刻和人性的问题——信仰和情感维度之间的关系。

对于Adam,故事的主线是对真理的认知转变以及两次幻灭。他的成长背景,以及对圣经的研读、诗歌的喜爱(小说中有明确指出),意味着真理、智慧、美和爱(也可以说是信仰)对他异常重要。他先是将其寄托在父母为他提供的对象上,即上帝。Fiona在他面前展现出了的智慧与艺术之美,并为他的福祉在法庭上宣读了违背教旨的动人判决。而病房外他的父母,却因为他能够名正言顺地接受输血,流下喜悦的眼泪。

父母虚伪的信仰令他对上帝彻底幻灭,于是他开始将对这些东西的需求倾注在新的信仰——Fiona所代表的人的智慧与美好上。仿佛后者是新的神。他就像狂热的信徒一般,控制不住想亲近Fiona,探求真谛。年少时,我们诚挚、纯真,而又炙热、感性,多多少少都这样狂热过。不过,我们将这种接近本能的渴望倾注在不同的事物上,世俗的家庭背景将其稀释,直至年龄将其化成一种对财富、身份、地位不温不火的向往。

而对于Fiona,一个即将迈入老年、面临婚姻危机的成功事业女性,故事线是她对纯真的怀念与向往、以及成年人自带的“连接无能”。这不是我们在长大成人、面对生活一点点累积出的不如意,共有的状态吗?我们想逃离,想从年少的纯真中找寻遗失的美好、回归纯真的自我。Fiona在Adam身上感受或重温到真挚、活泼、可爱。而成年人必备的现实感却不允许她与之形成连接,让人不禁感到可悲与讽刺。

丈夫最后见到Fiona因为Adam选择死亡以及自己之前的冷漠疏忽而哭泣,问她是不是爱上了Adam,也许替许多迫不及待为此片归类的观众问出了心头最关切的问题。Fiona(作者麦克尤恩)给出了十分漂亮的回答。“He was just achild. A boy. A lovely boy.” 女人Fiona泣不成声。第二天睡醒时,法官Fiona对守在床边的丈夫说:“Such a waste! I was cruel to him…”

电影以无比聪颖的手法,将情节的外部冲突和人物的内心矛盾糅杂并发展,完成了这一系列转化:男孩的去世也不是结束,而是菲奥娜新生命的开始.她救了男孩,而现在,她被男孩拯救了。

职业确实可以将人训练得无比理性,但感情的奇妙之处就是能让人离地三尺,脱离常规,脱离平庸。我们平时印象中的英美法官,身披法袍,头戴假发,一脸庄严地端坐审判席,他(她)们代表法律,决断他人的权利甚至生命,俨然是法律帝国中的帝王。

但有时,我们也会忘记,他们也是一个个活生生的人,同样有理想、有爱好、有悲伤、有恐惧。一个法官,只有兼具普通人的理性与情感,上对天理敬畏,下对人情洞察,才不会只躲在法律的盾牌后边,拒绝观察这个纷繁复杂的红尘世事,导致在法律的世界中迷失自己。

正如全美国最有影响力的汉德法官曾经的名言:“如果一个学法律的人,从事法律学习,最后只是读法律,就法律论法律,这样的人就会成为法律的敌人。”

(摘自:豆瓣电影)

贝斯哲法律财税事业群

电话:021-64881926

E-mail:main@bestchoiceco.com

联系地址:

上海市闵行区顾戴路2988号赢嘉广场A座7C

上海市静安区万航渡路778号金融街静安中心2号楼1002单元