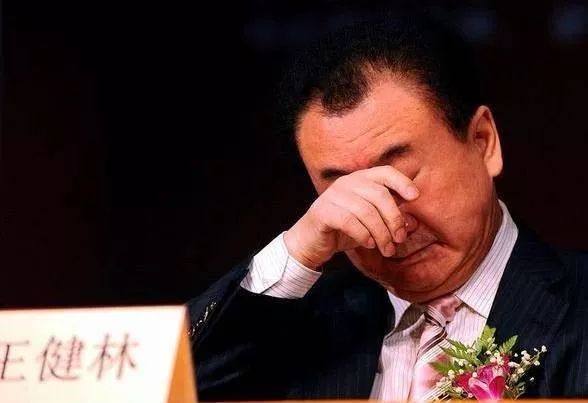

2017年,首富王健林的日子不好过:

早在今年4月份,新华社就撰文指出:部分境内企业“打着对外投资的幌子非法转移资金”,在境内债务比率很高的情况下,还要融资进行海外并购。

7月17日,国际三大评级机构之一的标普发布报告,将万达商业评级列入负面观察名单。而更早前,美国《华尔街日报》曾有报道称,万达集团六项境外投资项目被国有银行暂停发放贷款。

7月18日,国家发改委表示,将继续关注房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域非理性对外投资倾向,防范对外投资风险。

刀刀逼人,这几个非理性投资领域万达几乎占全。2012年起,万达海外投资额已累计高达2451亿元,投资涉及影视、地产、体育、文旅等多个项目。

现在,王健林不再重复2014年说的“两三年内实现百亿美元投资美国”,而是改口“积极响应国家号召,我们决定把主要投资放在国内。”

日子同样难过的,除了万达以外,近年来海外投资并购不断的复星、苏宁、海航等中资企业也被列入了银监会的摸底排查之列。2017年8月18日,国家发改委、商务部、人民银行、外交部联合制定《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》并由国务院办公厅以国办发(2017)74号文的方式进行公告。公告将企业的境外投资分为鼓励类、限制类与禁止类三类,分别为:

除了适时调整法规之外,在审批实务中,各政府部门要求提交的文件资料及审批标准,也悄然发生了变化。与之前上网填报申请时只要说明境外投资地、投资方式、投资金额等简单事项相比,今年对于境外投资申请文件的要求则着重强调“真实性+合规性”,尤其需就境外所投资项目的可行性、企业资金来源的说明及是否存在以小吃大等问题进行充分论证与说明。以下是涉及境外投资三部门(其中外汇管理局部分权限已下放到银行)要求提交的文件清单:

可想而知,在这种“风声鹤唳,草木皆兵”的审批背景下,即使企业面临上市架构整合、境外市场业务开拓在即等现实需要,也必须根据要求按部就班地申请,并接受审批部门的各种放大镜式的查核、质疑与询问。贝斯哲事业群在年初开始代为客户办理的几件赴台、赴港及赴美投资项目中,无一例外在申请期限上都较去年大大延长。

But,but!我们终于还是拿到了国家发改委的核准批复,取得了企业境外投资证书!

看到这历时半年以上方取得的境外投资证书,我激动得差点哭出了声!

玩笑归玩笑,回归到正事上还是要严肃对待。台商以大陆企业名义赴境外投资,无非基于以下原因:

1、拟在大陆上市规划之需要。台商已在台湾、东南亚或境外第三地设立的公司与大陆拟上市主体形成同业竞争障碍,通过并购将其纳入作为大陆公司之子公司的股权架构,是目前最为有效的解决方式。

2、大陆公司作为资金中心之需要。尤其是无根台商,在大陆经营多年后,大陆公司无形当中已成为集团内的资金中心,如因业务所需赴境外设立销售机构或制造工厂时,以大陆公司为主体对外投资就成为必要。

3、台湾或海外等设立研发中心、创意中心、销售中心等需要。与大陆人才相比,台资企业的很多研发、销售及策划人员多集中在台湾,早年基本上采取两岸发放薪资的做法。但近年来由于台湾税务部门加紧查核,对实际上应列入大陆公司的这些费用要求从台湾公司中剔除,这就迫使台商不得不直面问题,改由大陆公司在台湾设立分公司或子公司的做法。

与其他境外投资相比,赴台投资的审批流程中,除了发改委、商务部门之外,还应征求国务院台办的意见,因此审批期限上比其他境外投资地相对长一些也就在所难免。