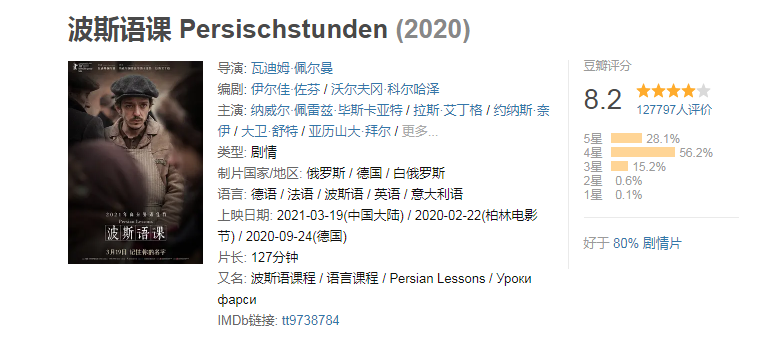

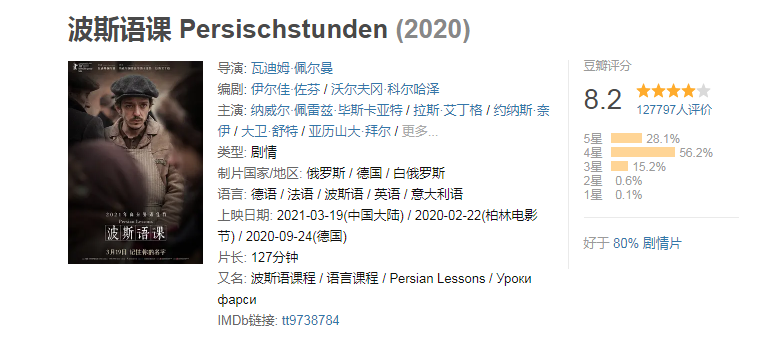

《波斯语课》讲述了在二战时期一名犹太人在危难之际谎称自己是一名波斯人而侥幸存活了下来的故事。集中营里的德国军官克劳斯·科赫对学习波斯语有着强烈的需求,以便日后顺利前往德黑兰,因此要求冒充波斯人的犹太人“雷扎”教授他波斯语。影片自始至终并未提及犹太人主人公的真实姓名,“雷扎”一名源自他偶然获得的一本赠书中的赠语。在接下来两年左右的集中营生活中,雷扎凭借自己编造的“波斯语”取得了科赫的信任,他与死亡博弈,同死神擦肩,几经磕绊后最终得以逃出生天。

置于雷扎的视角上,影片没有跌宕起伏的情感幅度,一直保持着循序渐进的叙事节奏,故事线紧密完整,情节内容细腻饱满。影片侧重对日常生活的细致刻画,例如官僚之间的流言蜚语、指挥官与女下士之间的私情、下级向上级官员暗地里告密、女下士之间的嫉妒较劲等。如果说《辛德勒的名单》的表达是给观众以直击心灵的震撼,那么《波斯语课》的表达则是润物细无声地随着故事的展开流入观众的心灵。

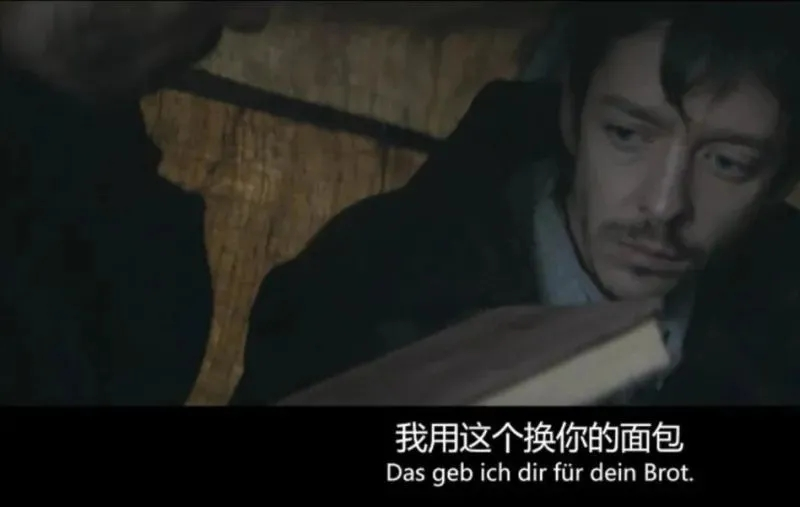

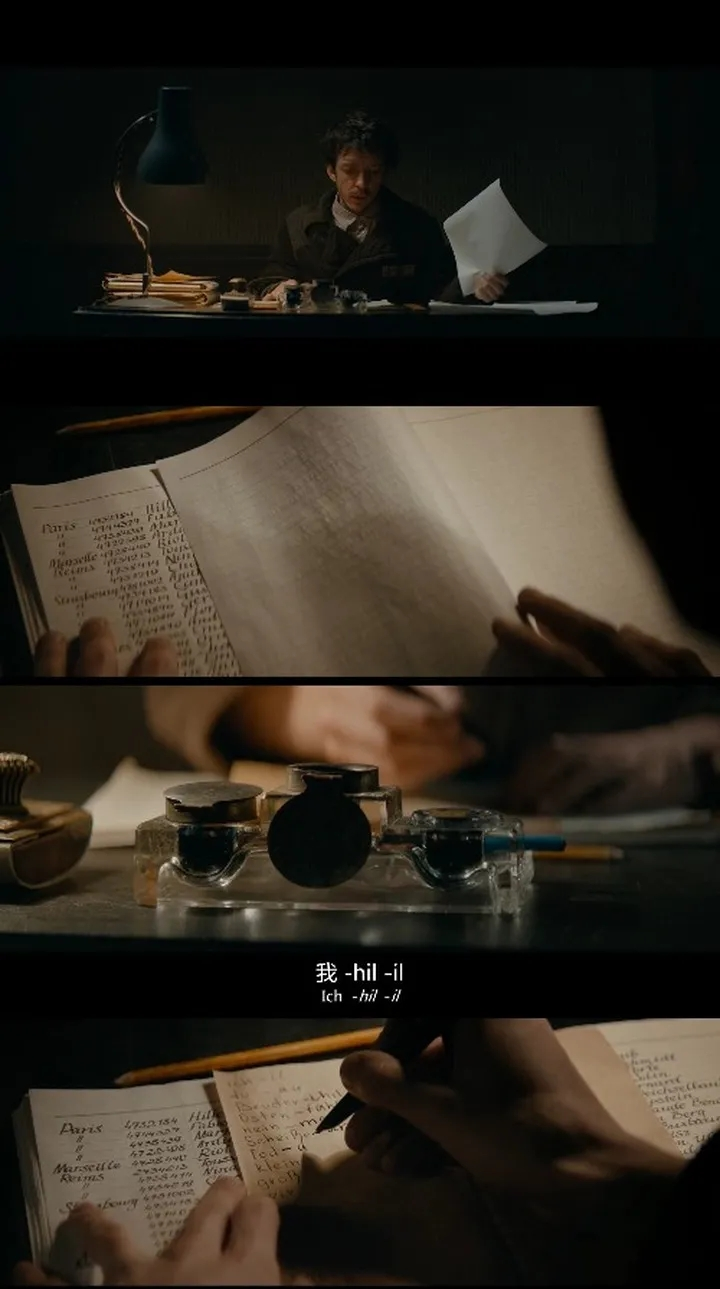

由集中营里被关押的犹太人名字的词根凭空生成的一门语言,冠以“波斯语”的名义,贯穿影片始终。追溯“波斯语”的缘由,是主人公在一辆押运犹太人囚犯的车上,半推半就地被身边人用一本波斯神话书换走了身上的最后一份面包。这本波斯神话书让主人公在枪口下侥幸躲过一劫,缘于书中的扉页上写有父亲赠予儿子“雷扎”的赠语,“雷扎”这个异域的名字便成为了主人公最后一道护身符。

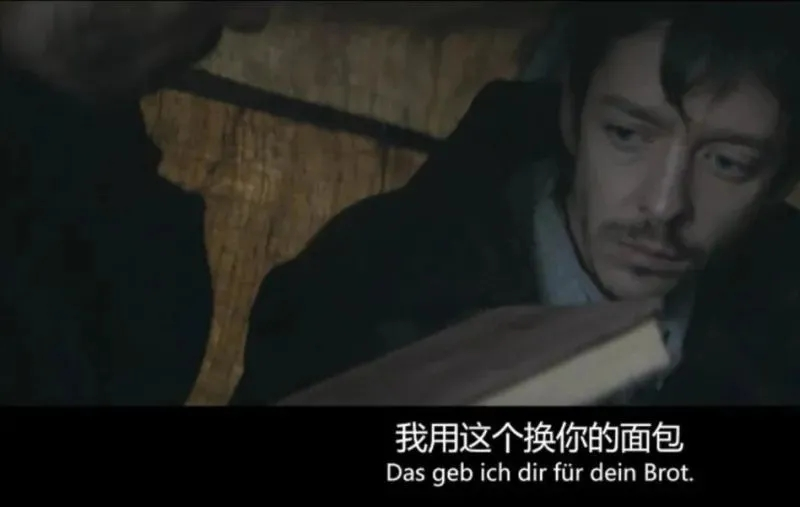

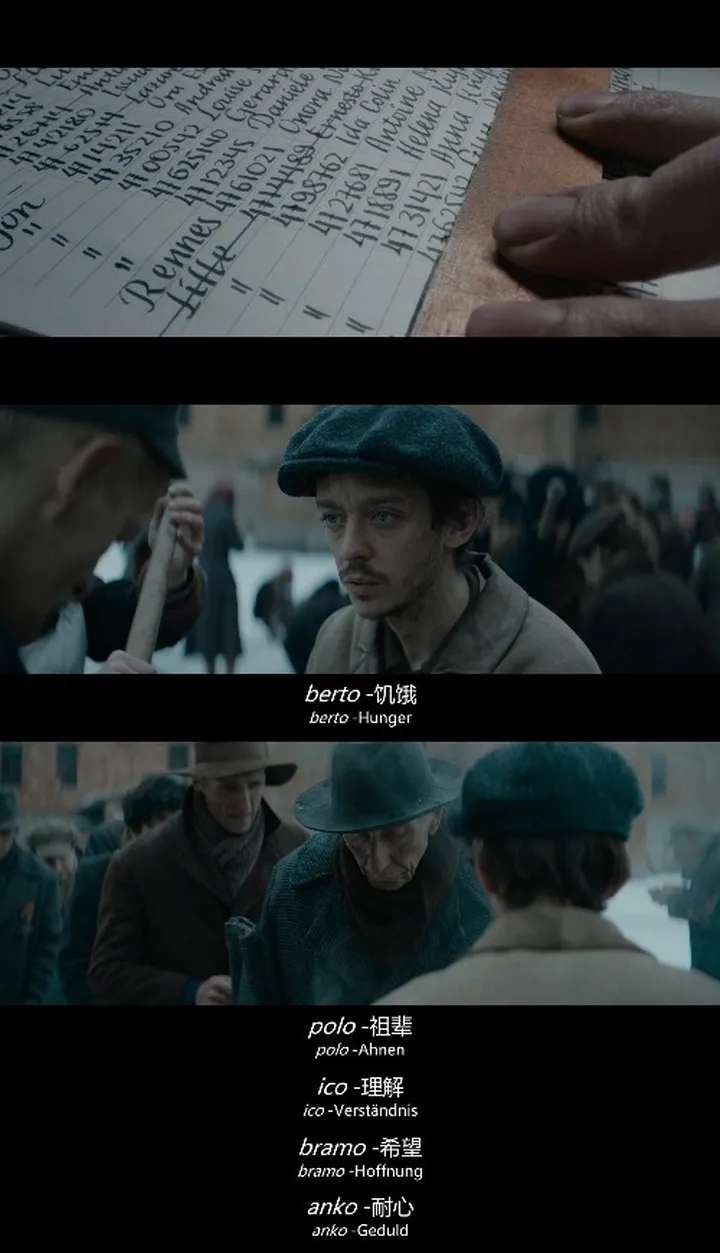

对波斯语一无所知的雷扎面临着一个几乎无法完成的难题,他需要教导管理营地厨房的德国军官科赫上尉波斯语。在第一次面对科赫上尉的怀疑时,雷扎稍有迟疑后假装镇定地说了一段句子,翻译过来的意思是“人看见了夕阳渐渐西下,但当天色突然变暗时,还是会害怕”。这个句子出自弗朗茨·卡夫卡的丧葬语录,隐藏着雷扎此时此刻内心的不安。科赫上尉原本计划每天只记四个单词,这对于雷扎来说尚有喘息的空间。尔后上尉为了打消顾虑,进一步试探雷扎波斯人的真实身份,给了毫无准备的雷扎一张经过补充后写满了四十个单词的单页。这张泛黄的单页上尚待翻译的四十个单词,如同给雷扎下了一道死缓的判令。

对雷扎一直冷眼相待的党卫军警卫马克斯·拜耳为雷扎设计了一次逃跑陷阱,雷扎基于一次性翻译四十个单词的压力,不出所料地逃跑了。逃跑途中的雷扎被树林中一名躺坐在地上悠闲地烤着篝火的军官给叫住了,走投无路的雷扎向他袒露心声时说,编造一两个单词还能勉强记住,四十个单词肯定会要了他的命。影片中树林中的偶遇场景更像是一场艺术性的对白,观众或许无法从逻辑上去考究这个军官的身份,一方面这位军官在逃跑陷阱中拯救了雷扎的生命,另一方面他又将雷扎推回了“波斯语”的困境。

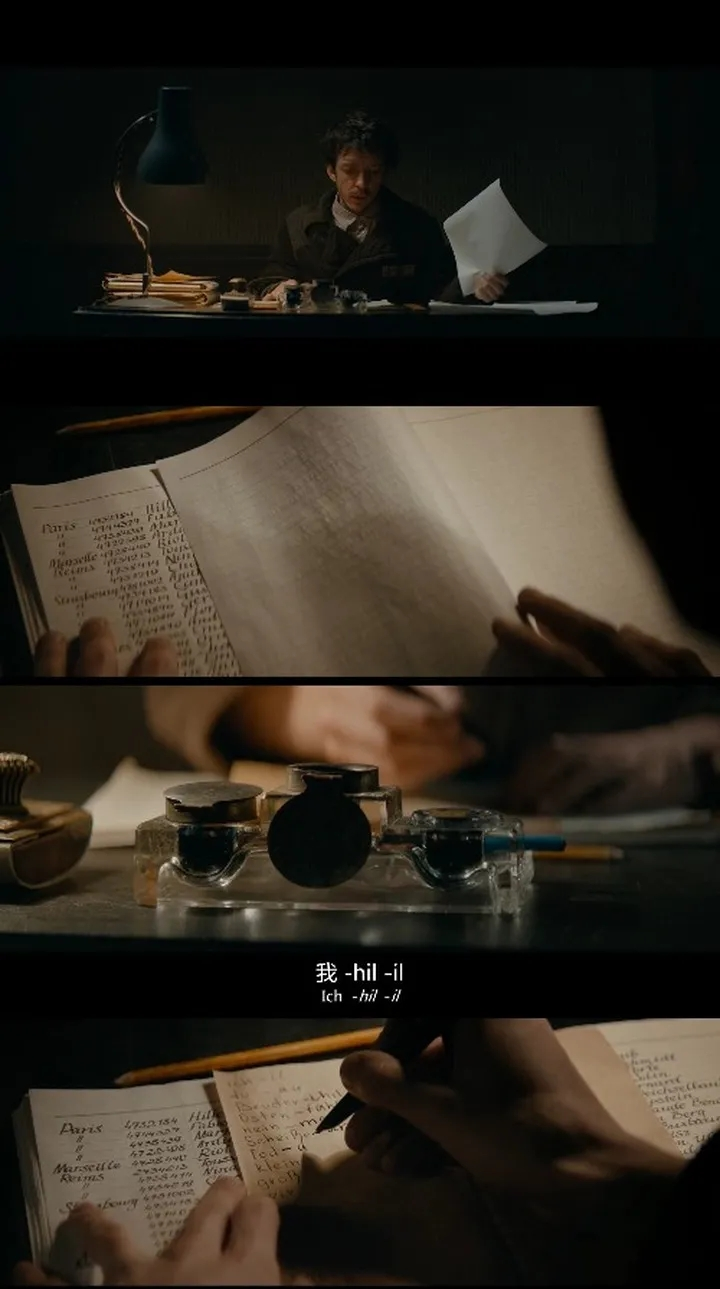

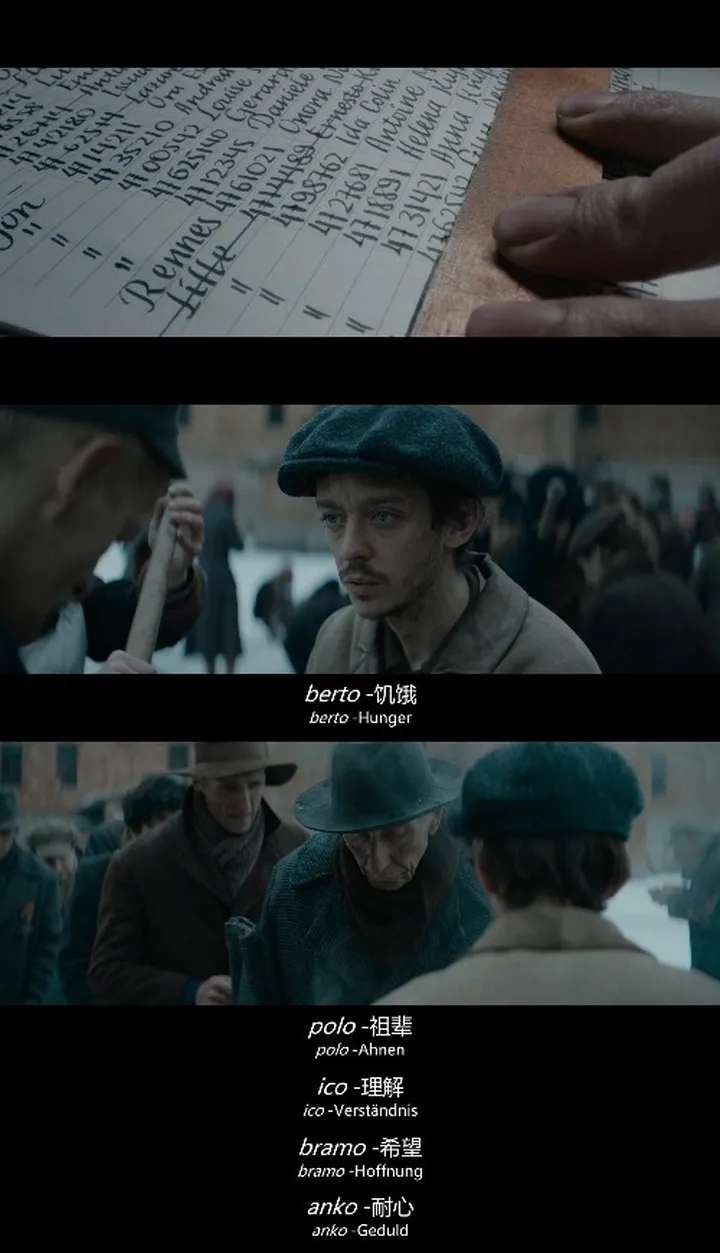

回到集中营的雷扎偶然地被科赫上尉安排去登记囚犯的名册,雷扎在翻页时又恰巧盖住了一半名字,于是受到启发,雷扎用人名的一部分作为词根词缀进行造词,在提高造词效率的同时也降低了记忆的难度。在侥幸交完这份翻译四十个单词的答卷后,雷扎便开始用这个方法编造自己的“波斯语”单词,在为每一位集中营里的犹太人派送食物时,雷扎都会追问他们的名字,并根据他们的特征去赋予单词的含义。纳粹战败后,雷扎借助于自己编造的“波斯语”单词证明了那些被纳粹抹灭了痕迹的犹太受害者的存在。雷扎脑海里的2840个单词,是2840个人名,更是被铭记的2840条生命。

抛开影片中屠杀和集中营的场景,纳粹的军官们并不是一副毫无人性的怪物面孔,他们也按部就班地工作,有着上下级之间的矛盾,有着遭遇不满的愤懑情绪,有着不能公之于众的小算盘。影片中的另一个主角科赫上尉,他既不执行枪决,也不参与任务,他的主职工作就是为集中营里的大小军官准备食物。影片对于这样一个人设的刻画甚至还能引发观众对科赫上尉的一些好感,正是因为科赫上尉对波斯语有着强烈的学习需求,雷扎才得以多次幸免于难。

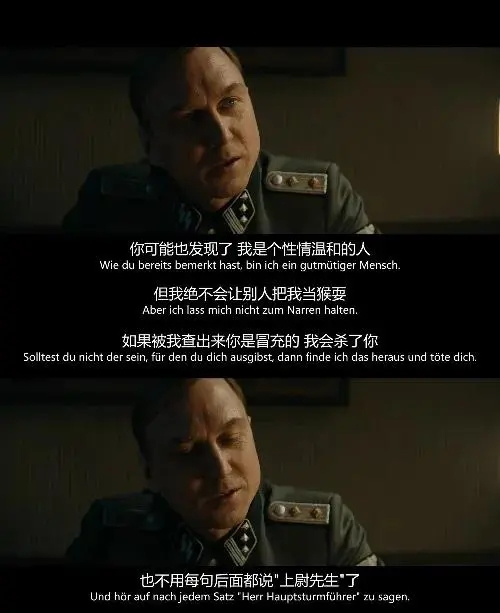

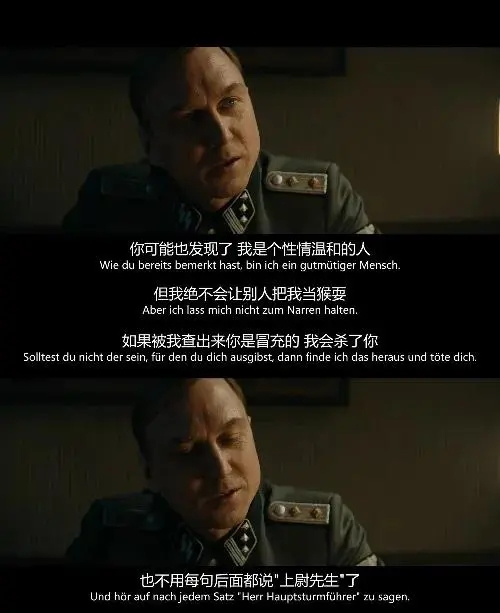

科赫上尉与雷扎之间的人物关系微妙而紧密,在第一次见到雷扎时他便甩下了狠话,他不允许受到对方的欺骗。正如之后雷扎在一次军官们的聚会上不小心说漏了嘴,他一边切着面包一边回答科赫的问题时,把“树”的“波斯语”单词说成了和“面包”一样的单词“radj”,于是科赫怒不可遏地把拳头反复砸向了雷扎,他不仅把雷扎送去了采石场,还让看管的军官狠狠地折磨他。但当科赫听到被折磨到意识昏迷的雷扎口里喃喃自语着自己编造的“波斯语”时,科赫又紧急把雷扎送去了医院救治,此时也唯独只有科赫能理解雷扎口中的言语“妈妈,我想回家”的含义,并且相信了雷扎就是波斯人。

不可否认,在许多关键时刻,科赫上尉所体现出来的角色形象都似乎是雷扎的拯救者,他和雷扎之间也逐步从工具人的关系发展起来了一种无法言说的亦师亦友般的特殊情谊,他们之间拥有了只属于他们两个人能理解的语言。科赫上尉还用“波斯语”写了一首诗,读给雷扎听:

在那里

处处是渴望和平的灵魂

我会幸福

随着云

飘向的地方

一个德国纳粹军官在为一位犹太人死囚朗诵一首向往和平的诗,可以想象,这是多么充满讽刺意味的场景。

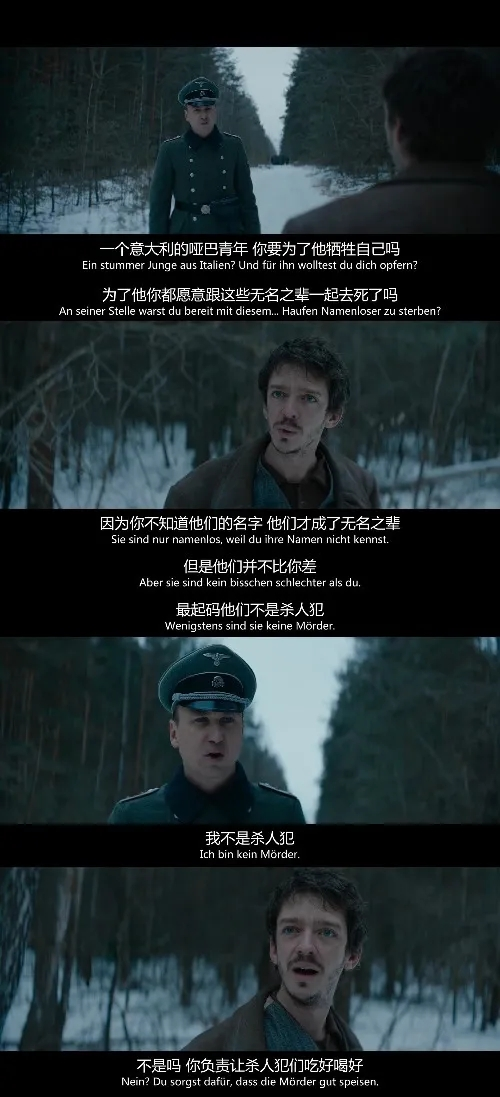

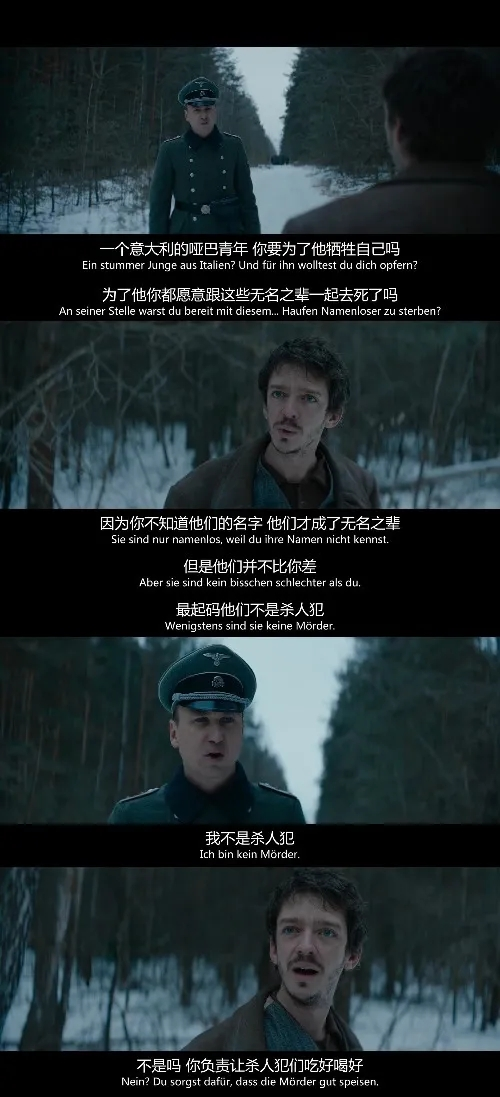

在自我救赎的层面上,科赫上尉和雷扎的初心是平行的,他们的内心深处都有着向往和平的灵魂,只是一个深陷泥淖,一个逐渐苏醒。雷扎在影片开始面对机枪扫射时装作中枪故意躺倒,那时候的他是十分惧怕死亡的,尔后在影片末尾他宁愿选择自我牺牲去拯救一个意大利哑巴青年的生命,他的意识已然升华。科赫上尉一直否认自己是杀人犯,他的的确确也并没有亲自动手杀过人,但他是一个实实在在的参与者,参与了这场充满罪恶的种族屠杀。犹太裔著名思想家汉娜·阿伦特提出了相对于“极端之恶”的“平庸之恶”的概念,科赫虽然没有犯下极权主义统治者本身的极端罪恶,但是他对暴行的熟视无睹早已融入平庸之恶的一部分。

据百度百科显示,影片改编自沃夫冈·柯尔海斯受到真实事件启发所著的短篇小说,影前字幕也有注明是根据真实故事改编。《波斯语课》在尊重历史严肃性的基础上让观众在厚重的人性与情感的审美中引发对暴虐行径的反思。该片的隐含表达所令人细思极恐的是,纳粹可以让普通民众认为,大规模种族灭绝这件事情和其他工作没什么两样,就像是去上一个普普通通的班,一切行径都在“工作”的要求中井然有序地进行着。在同一个地理时空,一面是犹太人遭遇着惨绝人寰地屠杀,一面是德国党卫军在日常工作中的有说有笑,同样的生命境遇在对比中令人心灵一颤,产生强烈的冲击。

图片来源于著名集中营影像史料《霍克相册》(Höcker Album)

《波斯语课》中展现的德国纳粹军官形象大多认为自己是在完成一份国家任务或是谋生的工作,他们似乎并不清楚这份“职业”所犯下的罪恶,甚至在他们的潜意识中或许已经把罪恶认作是荣誉,又或者是为他们的国家所作出的贡献。每个人都是有自主选择的权利的,尽管科赫上尉最初加入纳粹的动机只是觉得站在街边的纳粹军人很威风,但是不容置疑的是,集中营中枪杀犹太人的场面并没有引发他对纳粹行径的痛恨,只是视若无睹。与之相反,起初的雷扎为了活下去对周遭的环境感知是带有麻木的,但是在看到了越来越多的同胞遭遇杀害之后,他坚定了自己的立场,也道明了科赫与杀人犯无异。

影片所塑造的雷扎是一个十分真实的人,他对自我的行为有着清晰的认知。影片对于纳粹德国军官们的行为呈现越是平淡,给我们带来的冲击和反思反而越加深刻,纳粹的可怕不是把人变成道德沦丧的恶人,而是把人的善恶感知和道德感知钝化,允许这样的人将个人的罪恶推卸给纳粹的集权,每个人都犹如推动罪恶的齿轮,在常规地运转中为罪恶助威。即便他们在隐隐约约中感受到了点什么,也反而希望让自己就这样不清不楚,抑或是视而不见,只要把自己放置在一个“事不关己”且不需要为之负责的状态之中,就能舒适地去继续工作和生活。

透过影片反观现实,视而不见的案例仍在生动地上演。平庸之恶让人们看到,这样的恶是平庸的,是不思考,不思考人,不思考社会,可以发生在每一个人身上的。当我们真正在面对平庸之恶时,如果每个人都多做出那么一点点,可能世界就会不一样。《波斯语课》中的每一个“波斯语”单词,都在为科赫上尉口中的无名之辈证名,科赫上尉所说的每一句“波斯语”,都在诉说着昭然若揭的罪恶。而选择,终究掌握在我们自己手中。

贝斯哲法律财税事业群

电话:021-64881926

E-mail:main@bestchoiceco.com

联系地址:

上海市闵行区顾戴路2988号赢嘉广场A座12C

上海市静安区万航渡路778号金融街静安中心2号楼1002单元

原文始发于微信公众号(贝斯哲):贝斯哲周末观影丨《波斯语课》:罪恶对人性的考量