乔治·克鲁尼?

对,没错,就是好莱坞曾经的钻石王老五和花式美男,也是电影《在云端》中那个提着行李箱,全世界飞来飞去帮助公司解决麻烦的裁员专家。

他每到达一个公司的目的,是为了帮助公司解雇员工。

当乔治·克鲁尼扮演的瑞恩·宾厄姆坐在被解雇员工的对面,他面对的不只是需要裁员这件事,还有怎么面对一个失业的人,并且通过什么方法让员工接受被裁员的事实,以此让企业避免被起诉的法律风险。

是的,我成为乔治·克鲁尼,已经有些时日了。

2018年以来,或者更早,因为环保、拆违、中美贸易战、社保等各种因素相加,很多企业就已经开始了裁员行为。只不过,程度轻重不同,有的裁员五分之一,有的二分之一,有的甚至更多。

从那时起,面对几百甚至上千个员工的质疑、悲伤甚至愤怒,我和我的同事们准备好了各种说辞,既要合法行事,又要能够安抚到员工们的情绪。

也正是在与形形色色人员打交道的过程中,我们学会了不动声色,不拖泥带水,无论是各个击破,还是擒贼先擒王,面对刁难、谩骂、恳求、哭诉,保持倾听但绝不陷入,只有一个目的,短平快地平息事件,然后进入下一个项目。

然而,这一次,同样是裁员,从手段到心情,却与从前大不相同。

之前的裁员行为,大部分是企业主动作出的选择,是壮士断腕,是策略性裁员,我们所需要的只是执行;而今年,伴随员工岗位一起落幕的,还有企业的终结,是玉石俱焚的悲壮感。

突如而至的新冠肺炎疫情,在带给人体强大杀伤力的同时,其所导致的长达两三个月甚至可能更久的经济停摆,使得原本资金捉襟见肘的企业,几乎在一夜之间决定关门。

中欧商业评论曾调研了上千家中小企业对本次疫情的评估与看法,在面对公司账面资金能支撑多久这个问题时,超过三分之一的企业(34%)回答只能撑一个月;回答能撑两个月的,33.1%;能够支撑6个月以上的企业,不到10%。

在问及本次肺炎对全年营业收入的影响时,有29.58%的企业预计营收将下降50%以上,下降20%-50%的占比为28.47%。

做企业的人都很清楚,钱只有流动起来,才会产生利润。对于资金紧缺的企业来说,只要应收账款和应付账款存在时间差,就意味着有资金可以周转,业务就有可腾挪之地。一旦停产,如果能保持最大限度减少资金支出,或可撑些时日;但如资金只出不进出现断流,等于战士在战场上没有了子弹,最后只能成为炮灰。

撇开餐饮、教育、酒店、旅游等遭受疫情重创的消费性行业不谈,这次疫情中受伤最终的企业,很多是轻资产的公司,或者一些刚刚投入营运准备挽起袖子大干一场的新生企业,已经投入的部分还没看到水花,备用金就已经使用殆尽,出师未捷身先死;还有一些原本就在苦苦支撑者,即使3月份复工,因客户订单已经转移,或者不转移但因疫情导致的产业链中断无法及时交货,要想再恢复到春节前的状态,怕决不是一两个月就能绝地反弹解决的问题。

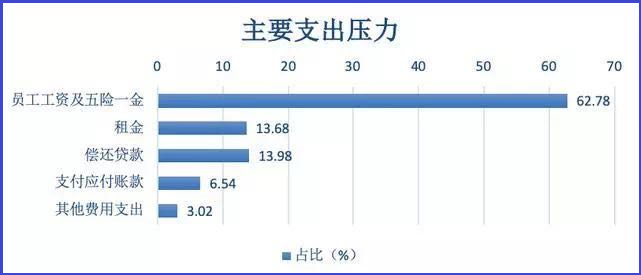

资金的压力来自于哪里?

根据上述统计资料可以看到,对于大部分中小企业来说,员工工资及五险一金占据了其支出的绝大部分。但是,疫情来临,企业配合停工,在没有任何进账的情况下,一个工资周期内仍需要承担《劳动法》所规定的正常工资,更遑论因为各地实施的隔离政策,企业即使被获准了复工,但因为工人的无法到位,使得正常生产仍然大打折扣。也就是说,要恢复元气,少则三个月,多则半年。

是的,行动越慢,死得越快。

这里的行动,不只是企业本身,还有政府的政策。

我们经常面对这样一类企业,虽然没有利润非常痛苦,但因为有现金流在,企业还可以支撑;但如现金流也没有了,除非能够在短时间内启动运转或者找到融资,否则,“行动越慢,死得越惨。”

很简单,疫情所造成的经济停摆,何时可以恢复正常,企业主必须有一个时间上的预估,能否撑得过这个时间,就看自己手上的现金有多厚。

不要把希望寄托在金融机构的融资上。尽管各地政策纷纷号召金融机构降低融资成本,但“雨天收伞”是本能,“雪中送炭”才是意外。企业在弹药耗尽的最后一刻能够从银行融到资金的可能性不大,除非有很强的人脉关系,较好的业务前景或者有重要资产可以担保,况且,融资本身也需要时间。

不要把希望寄托在个别税费的延期缴纳上。延期缴纳不等于不缴纳,该要付的一分也不会少,问题是你都不见得能活到延期到来的那一天。

不要把希望寄托在房租减免上。目前所有可减免的房租,大部分只能是出租方为国有企业经营用房,其他性质的房屋租赁,政府只能“鼓励”业主适当减免,不能强迫。你得祝福自己遇上个好房东。

所以,不要把生存的希望寄托在别人身上,自己才是自己的救世主。

既然如此,行动要怎么快?

要么死,要么活。

如果疫情使得企业从苟延残喘变成了病入膏肓,速下决心关门大吉是唯一出路,拖得越久,代价越大,这是死。

如果觉得企业还有喘息活过来的机会,想尽办法去找钱,朋友的,天使的,投资人的,尽快投入到战后恢复的业务规划中去,寻找并创造新的业务机会,这是活。

与企业自救相对应的,是政府的他救政策,也应该秉承越早出台,越务实的做法,才能越早避免更大损失。

本次疫情爆发后,政府的反应速度不可谓不快,各省市、各区甚至各街道都出台了相关政策,力求为企业减负,共抗疫情。

人社部的反馈尤其迅速。

1月24日除夕夜,人社部公布人社厅明电(2020)5号文《关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》,强调停工停产后的第一个工资支付周期照常支付;

2月7日,应该是意识到了疫情所引起的劳动关系冲突,人社部再次公布人社发(2020)8号文《关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间稳定劳动关系支持企业复工复产的意见》,号召员工与企业“凝心聚力共克时艰”,“鼓励协商解决复工前的用工问题”。

我们在此无意质疑人社部的政策权威。但从最近一段时间所接受的企业人事咨询服务内容来看,疫情重压下,因停工停产、隔离所产生的工资发放、休假及工时等处理问题上企业面临的困惑与挑战,恰恰在于“协商”二字。

什么是“协商”?得经过我同意,但凡有一方不同意的不叫协商。无论是停工停产期间使用年休假福利假的抵用,还是调岗调薪或工作时间的调整,企业非经与员工协商一致,就不能擅自作出决定,就得按国家法律规定的正常工资发放。

协商考验的,不是劳资关系,而是人性,是双方在生死存亡这条道路面前谁显得更加高尚。但道德显然又不见得能够换来生路。所以,特殊时期应该有特殊时期的政策,用法律来约束人性,用年休假换取停工停产的时间,用基本工资换取正常工资,用停薪留职换取基本生活费,用规定代替协商……左右讨好只会给企业的经营自主权带来更大的羁绊,一旦协商不成,采取断尾求生的极端做法也就顺理成章。

企业倒闭,固然会迎来新一轮的行业洗牌,但员工失业所造成的空窗期与社会稳定同样无法忽略。人人都懂得“皮之不存,毛将焉附”的道理,但要拿出切实明确并且刀刀见肉的扶持政策,需要魄力与勇气。

好在,2月18日的国务院常务会议上,已确定从2月份到6月份,将针对中小微企业减免养老、失业与工伤保险这三部分的单位缴费,以减轻疫情所带来的冲击。无论从情绪上还是实质上,都给到了企业一些安抚,是一个非常良好的政策开端。

在2020这样不平凡的一年,我其实,并不想成为乔治.克鲁尼。

但生活总是要继续。在今年的裁员处理中,我们更愿意花时间和企业及员工进行沟通,倾听双方的心声,去产生共情。

因为,我们都需要重新复活,都在等待春暖花开。

贝斯哲法律财税事业群

电话:021-64881926 E-mail:main@bestchoiceco.com 联系地址: 上海市闵行区顾戴路2988号赢嘉广场A座7C 上海市静安区万航渡路778号金融街静安中心2号楼1002单元